Крупнейшие археологические открытия и их художественное влияние

Каждое крупное археологическое открытие — это научная сенсация и эстетическое событие. Когда археологи находят древние изображения, предметы или постройки, они извлекают из земли не только артефакты — вместе с ними на поверхность поднимается целый пласт забытой культуры. Эти образы перерождаются, переставая быть просто фрагментами прошлого, и становятся частью современного художественного мира. Археология словно возвращает человечеству возможность увидеть утраченные символы и формы, на которые можно снова опереться.

В древних находках художники открывают неоценимый ресурс, универсальные образы, которые помогают по-новому отображать современность и говорить о вечных темах — человеке, времени, мире вокруг.

С начала XIX века археологические находки стали важным источником вдохновения для живописи, архитектуры, дизайна и даже театра. Раскопки античных городов и храмов стали фундаментом для неоклассицизма, гробница Тутанхамона вдохновила на рождение эстетики ар-деко, а открытия в пещерах Альтамира и Ласко разбудили интерес к первобытному импульсу изображения как к живой энергии образа.

Ключевые археологические открытия повлияли на формирование художественных стилей, позволив образам прошлого проникнуть в визуальную культуру современности и показать, что возвращение к истокам часто открывает путь вперед.

Античность как идеал, найденный в земле

Задолго до появления археологии как науки художники уже обращались к античному наследию. В эпоху Ренессанса образы Древней Греции и Рима воспринимались как нечто живое, почти осязаемое. Античные руины стояли прямо в городах, скульптуры сохранялись в папских и частных коллекциях, а трактаты античных авторов – от Витрувия до Плиния – вдохновляли архитекторов, скульпторов и гуманистов. Это было интуитивное «восстановление духа античности», попытка не столько реконструировать прошлое, сколько воссоздать его идеал.

Однако с XVIII века начинается новый этап, в котором античность становится предметом научного изучения. Раскопки в Помпеях и Геркулануме, исследования Олимпии, форумов Рима и амфитеатров формируют новое отношение к прошлому, как к системе, которую можно измерить, зарисовать, классифицировать. Античный мир возвращается не через фантазии о былом, а через реальные фрагменты, становясь ориентиром для целого художественного направления.

Влияние раскопок на формирование нового стиля

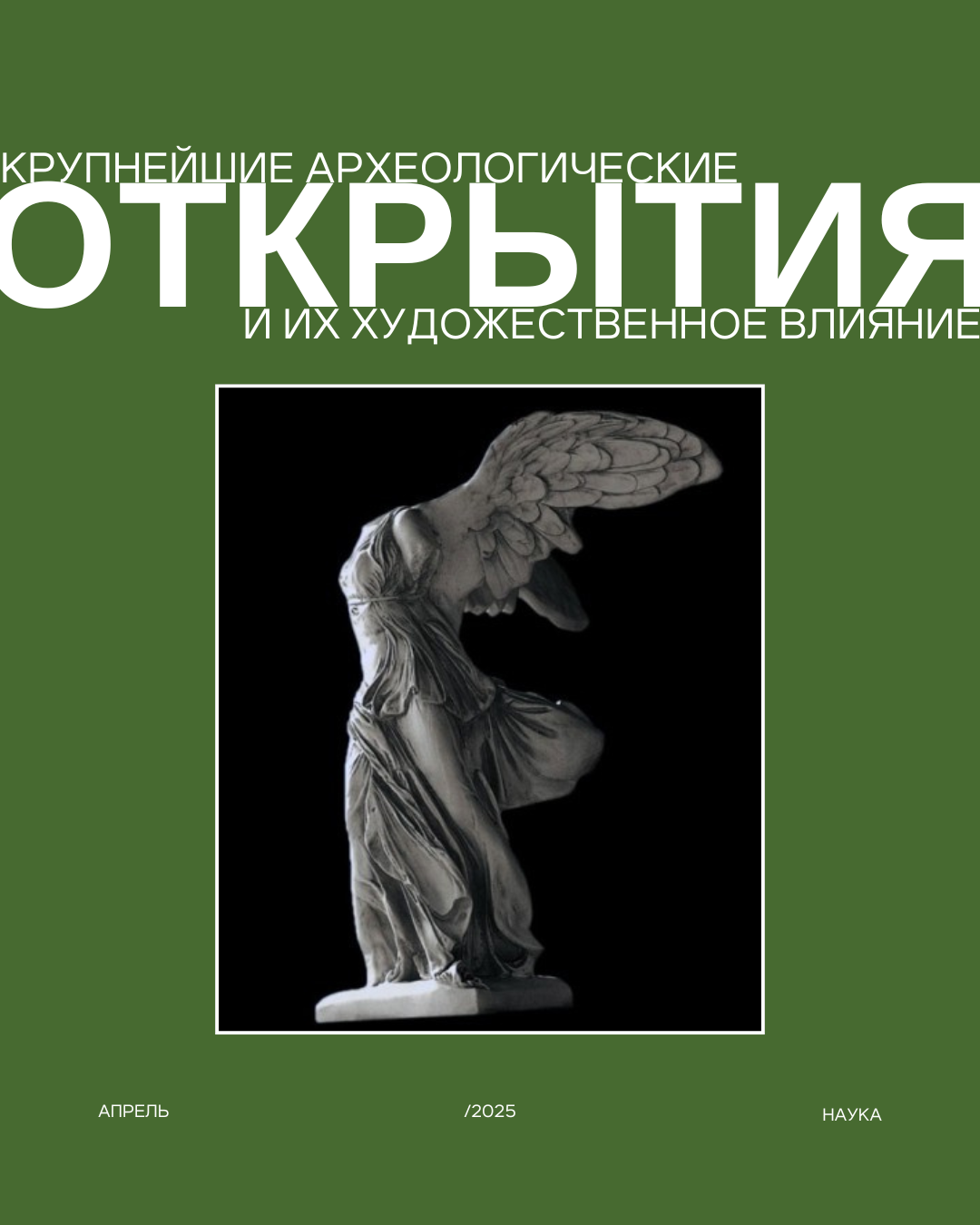

Одним из символов этого возврата стали находки великих скульптур. В 1820 году на острове Милос была найдена Венера Милосская — образ идеальной женской фигуры, лишенной рук, но исполненной достоинства и пластической завершенности. В 1863 году, на Самофраке была обнаружена Ника Самофракийская — фигура победы с разлетающимися складками одежды, мощная и динамичная. Обе статуи оказали огромное влияние на академическое искусство XIX века, став живыми воплощениями античного величия и главными украшениями Лувра.

В это же время развернулись масштабные раскопки Трои под руководством Генриха Шлимана, и, чуть позже, Кносского дворца на Крите, открытого Артуром Эвансом. Эти открытия расширили само понятие античности. К классическим формам Греции добавились микенские маски, фрески, лабиринты, загадочные письмена. Искусство получило новый пласт античных образов — не только строгих и упорядоченных, но и ярких, ритуальных, эмоциональных.

На основе этих и других находок формируется неоклассицизм — художественное направление, в котором археология становится эстетической основой. Живопись, скульптура и архитектура строятся на принципах античной гармонии — колонна, идеальные пропорции тела и симметрия становятся универсальным языком.

Позднее этот же античный канон переходит в академическое искусство XIX века, а затем становится объектом переосмысления у модернистов. В XX веке архитектура Третьего рейха и сталинского ампира использует те же визуальные коды — колоннады, купола, триумфальные фасады, чтобы говорить языком власти и «вечности».

Античность, однажды извлеченная из земли живет новой жизнью. Ее формы и идеи становятся основой для множества художественных и архитектурных решений. Даже сегодня здания государственных учреждений, музеев, театров и университетов по всему миру строятся по тем же принципам симметрии, колоннады и фронтона, заложенным еще в греческих и римских храмах. Античность вдохновляет, формирует канон и продолжает оставаться точкой отсчета, к которой обращаются вновь и вновь, в поиске гармонии, авторитета или вечных образов.

Зарождение египтомании

Если античность покоряла художников ясностью и пропорцией, то Египет — загадочностью и силой символов. Археология здесь открыла не просто формы, а целый визуальный язык, пронизанный мифологией, ритуалом и ощущением вечности. Эти находки стали настоящим культурным шоком, особенно в XX веке, когда возрос интерес к Востоку и ориентализму, а европейское искусство искало новые образы и структуры.

В 1922 году Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона и это стало научной сенсацией и всемирным культурным явлением. Золото, орнаменты, статуэтки, саркофаги, иероглифы — все это моментально захватило воображение публики, дизайнеров, модельеров и художников. Началась настоящая египтомания.

На волне этой страсти возникает ар-деко — стиль, в котором египетские мотивы сочетаются с геометрической строгостью, симметрией и декоративностью. Архитектура, мода, ювелирное искусство и графика перенимают формы пирамид, стилизованные лотосы, скарабеев, солнечные диски. Египетская эстетика проникает на обложки журналов, витрины магазинов, фасады кинотеатров и становится частью массовой культуры.

Одним из самых ярких примеров такого влияния стал Крайслер-билдинг в Нью-Йорке с его ступенчатым шпилем, напоминающим пирамиду, где египетские колонны и фрески становятся частью архитектурного ансамбля. Станции метро и жилые дома в духе ар-деко в Париже и Лондоне нередко также украшались египетскими деталями, подчеркивая экзотику и статусность.

Египет в искусстве модернизма

Египетское искусство оказало влияние не только на архитектуру и дизайн. Его визуальная система была близка модернистским художникам, и особенно тем, кто стремился разрушить

академические каноны. Для Поля Клее, Амедео Модильяни, Джакометти египетские формы становились моделью не реалистичного, а символического подхода к фигуре и пространству.

Египет дал искусству XX века особый визуальный язык, в котором сила и выразительность образа важнее сходства с реальностью. Художников привлекала четкость структуры, симметрия, вертикаль, строгая геометрия. Даже в абстрактных работах можно почувствовать стремление к устойчивой, ясной форме, которая передает смысл без излишних деталей. Например, в живописи Пита Мондриана с ее вертикально-горизонтальными композициями и ограниченной палитрой можно уловить то же ощущение порядка, которое художники видели в древнеегипетском искусстве – как будто форма держит пространство в равновесии. Египет стал примером того, как с помощью простых линий и плоскостных образов можно говорить о сложном, не теряя чувства гармонии.

Так археология Египта обогатила формы и внесла в искусство интуицию бессмертия, ценность символа и власть орнамента, став идеальным союзником модернизма в поиске новых визуальных миров. Если античность и Египет давали образец порядка, то первобытное искусство перевернуло представления о том, каким может быть художественный язык

Первобытное искусство и возвращение к истокам

На рубеже XIX–XX веков человечество внезапно оказалось лицом к лицу с глубочайшим прошлым. Обнаруженные в пещерах Альтамира в Испании, Ласко и Шове во Франции и других местах наскальные изображения перевернули представление об истоках искусства. Изображения быков, оленей, лошадей, загадочные знаки, сделанные углем, охрой и охотничьими пигментами, поражали своей выразительностью, пластикой и чувством движения. То, что считалось древнем и невежественным, оказалось удивительно тонким по форме.

Для художников начала XX века, стремившихся вырваться из академических рамок, это открытие стало настоящим откровением.

Пещеры как мастерские авангарда

Художники модернизма и авангарда увидели в первобытных росписях источник чистой художественной энергии, освобожденной от правил, перспективы и реализма. Пабло Пикассо, побывав в пещерах Альтамиры, сказал: «После Альтамиры все в искусстве – ошибка». Его фигуративные образы, как и эксперименты Анри Матисса, Жоана Миро, Поля Клее, во многом опираются на первобытный символизм и упрощение формы.

Так рождается примитивизм, не как стилизация «дикого», а как возвращение к архетипам. Первобытное искусство дало художникам возможность говорить напрямую через ритм, тело, жест, отпечаток, минуя академическую риторику. Этот пласт древности стал важной опорой для поисков нового визуального языка.

Язык современности вдохновленный историей

Влияние первобытного искусства сказалось не только на живописи, но и на скульптуре, театре, хореографии. Оно проникло в искусство XX века на уровне ощущений, интереса к ритуалу, к телу как носителю смысла, к спонтанности жеста. Даже абстрактные художники — от Кандинского до Баскии — так или иначе наследуют эту линию, где важна не форма как таковая, а энергия, которая в ней заключена.

Первобытные росписи стали не только свидетельством зарождения искусства, но и его вневременной опорой. Художники XX века увидели в этих древних образах не прошлое, а начало — то, откуда можно начать заново, чтобы выстроить новый художественный мир.

Образы, пережившие время

Археология давно вышла за пределы науки — она стала частью культуры и искусства. Открытия прошлого не только расширяют наши знания, но и формируют визуальный язык настоящего. Художники находят в них либо символы и формы, либо сам импульс творчества. Прошлое продолжает жить — в архитектуре, живописи и дизайне, вступая в диалог с современностью и открывая новые смыслы.

Авторка: Мадина Касыбаева