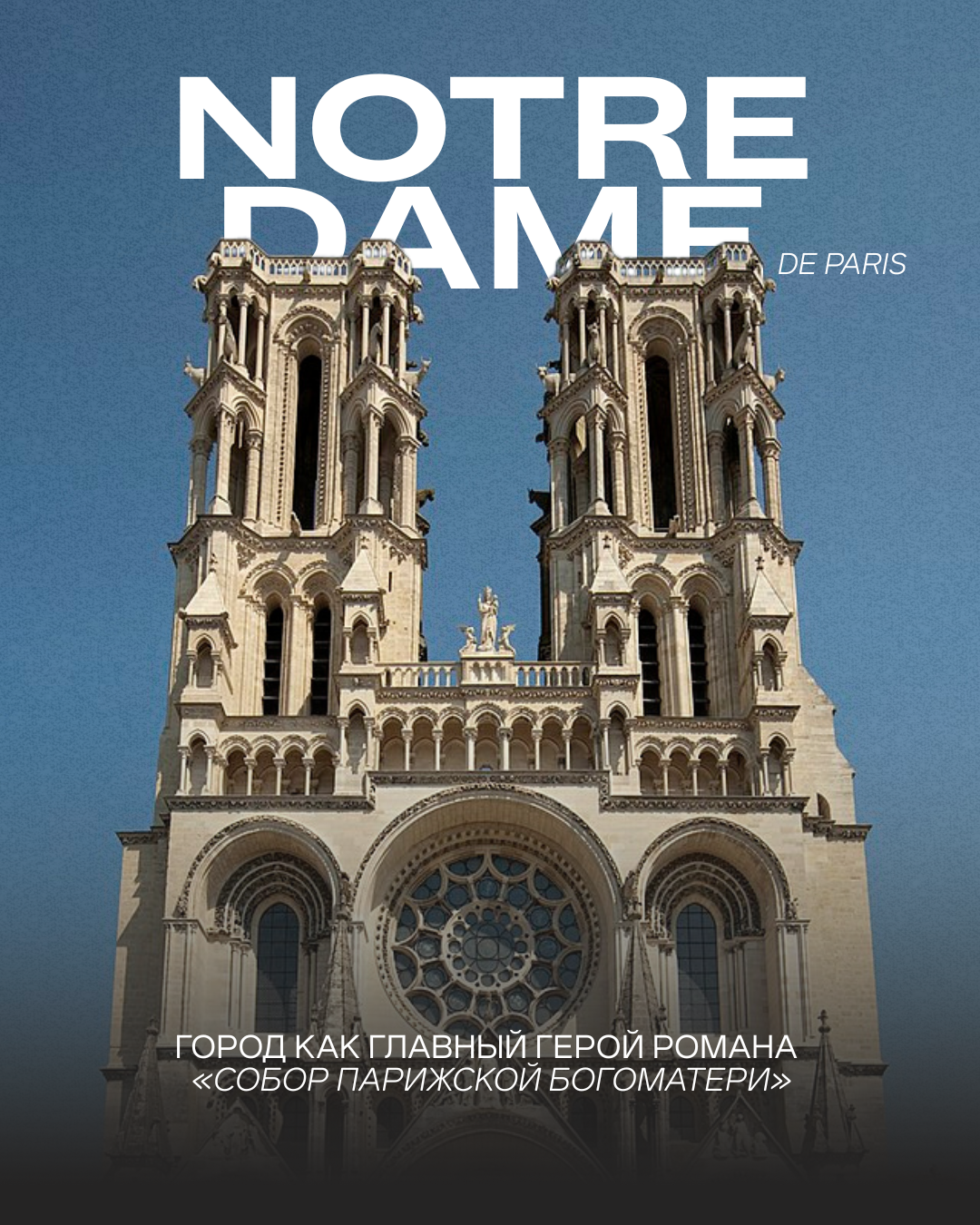

Город как главный герой романа «Собор Парижской Богоматери»

Роман «Собор Парижской Богоматери» создавался в 1828-1830 годах. Тогда тот самый Нотр-Дам-де-Пари — благородное здание в готическом стиле — начал разрушаться, и градостроители планировали снести ветхое сооружение, чтобы построить что-то новое вместо него. В молодом писателе Викторе Гюго разыгрались самые разные чувства.

Во-первых, он очень любил Париж: его культуру, его историю, и отдельное удовольствие ему доставляли прогулки по французской столице. Так уж сложилось, что его любимый пеший маршрут проходил как раз через окрестности собора, так что потеря этого здания стала бы для него личной трагедией. Но из этих личных сентиментальных чувств происходили и другие — философские.

Что останется от голосов предков, если город лишится еще одного исторического здания? Много ли их осталось? Неужели никому, кроме Гюго, неинтересно, кто бы мог нацарапать на стенах собора слово «судьба»? Задавшись этими болезненными вопросами, поэт и драматург взялся за первое в своей жизни масштабное эпическое произведение.

Итак, Гюго писал роман не только ради сюжета. Он хотел спасти архитектуру, остановить разрушение готических памятников хотя бы в человеческой памяти. Но в итоге он создал не просто памятник стилю, а текст, в котором Париж — это живое существо с узнаваемым и бесценным обликом.

Город-организм

Виктор Гюго с самого начала ясно дает понять: главный герой романа — не Квазимодо и не Эсмеральда, а сам Париж. Он не просто место действия, а действующее лицо, равноправное людям. Автор тщательно воссоздает облик средневекового города с высоты собора: крыши, улицы, площади — все разложено по эпохам. Роман начинает говорить языком топографии: камень заменяет психологию, улицы ведут сюжет, как персонажи. Город становится местом памяти, где каждое здание — застывший нерв истории.

В наше время непросто читать такое пространное описание города — и, кстати, не сильно проще это было и для читателей более ранних эпох. Но выкинуть этот городской пейзаж из текста невозможно, остается только принять: это не типичное описание, это — портрет героя.

Париж у Гюго — это организм: с кровеносными сосудами, сердцем, голосом, памятью. Он бурлит, меняется, противоречит себе, как любой живой характер. Его можно любить, бояться, защищать — и он откликается. В архитектуре Гюго видит душу — со своими ранами, грубостью, мощью.

Архитектура-язык

Одно из важнейших эссе в романе — глава «Книга, заменившая здание», в которой Гюго говорит буквально: архитектура — это язык, который был доступен большинству до книгопечатания. До изобретения книг именно здания рассказывали миру о человеке, Боге, власти, страхе, мечте. Собор — это сложная фраза, выгравированная в камне: о своем говорят фрески, линии, статуи.

Город, описанный Гюго, комментирует происходящее, участвует в драмах и создает напряжение и даже страдает вместе с героями. Одна улица отличается от другой, посреди темноты города о чем-то скажет одинокий огонек, а собор посылает праздным наблюдателям загадочные видения.

Собор-сердце

«…огромный собор Богоматери, вырисовывающийся на звездном небе черным силуэтом двух своих башен, каменными боками и чудовищным крупом, подобно двухголовому сфинксу, дремлющему среди города…»

По Гюго, Собор Парижской Богоматери — эмоциональный и пространственный центр столицы. Он стареет, его калечат перестройки, но он хранит в себе эстетику, историю, философию. В нем сходятся человеческие судьбы, он переживает все — от людских восстаний до архитектурных «улучшений». Квазимодо неслучайно обитает именно здесь. Собор защищает его, принимает, тогда как люди отвергают.

У героев романа разные отношения с собором — и это раскрывает их характеры. Для Квазимодо Нотр-Дам — это дом и защита, для Клода Фролло — место для его мук и тайн, для Жана Фролло — продолжение брата, родного, но невыносимого, как та лестница, по которой нужно подняться к нему. И сколько было таких людей до этих героев, сколько их было потом — знают только стены здания. Его камни хранят то, что уже не передать словами.

Все важнейшие события романа происходят либо в стенах собора, либо на площади перед ним. Он как бы принимает участие в действии, активно помогая одним персонажам, противодействуя другим: укрывает в своих стенах Эсмеральду, сбрасывает со своих башен Клода Фролло.

Толпа-голос

Помимо архитектуры, для Гюго важна энергия толпы. Конечно, она тоже зависит от устройства города и его законов, но иногда она бесконтрольна и не подчиняется никаким закономерностям. Подобно голосу: не всегда возможно сдержать крик боли или радостный возглас.

Весь роман разворачивается на широком фоне жизни городской толпы. Картина народного праздника открывает роман, картина народного бунта его завершает. Под давлением людской стихии собор изранен: наутро стражи убирают человеческие тела, но оставляют на всеобщее обозрение поруганное здание.

Общая трагедия и культурная значимость

Читателей ожидает трагическая развязка — гибель любимых героев и злодеев. Но на фоне кипящих страстей человек не замечает ни ран собора, ни разрушенную келью, веками таящую в себе множество легенд.

Гюго называет Париж «книгой из камня» — городом, в котором здания заменяют страницы, а зодческие решения заменяют словесные метафоры. «Собор Парижской Богоматери» — это не только романтический, но и на редкость архитектурный роман. И именно это делает книгу гимном городу как хранителю человеческой драмы.

Удивительно, что книга, о которой Гюго говорил, что она убьет зодчество, в итоге спасла здание. Читательский интерес породил интерес к собору, и теперь его было невозможно снести. К людям пришло осознание, насколько ценна память камня, и предыдущие поколения стали передавать следующим, как важны памятники старины.

Получается, «Собор Парижской Богоматери» — не просто роман о любви и страдании. Это книга, в которой город сам говорит, страдает, требует внимания. И в этом его подлинное величие. В его Париже слышен не просто звон колоколов, а крик времени: «Смотрите, пока не поздно».

Автор: Екатерина Овчинникова