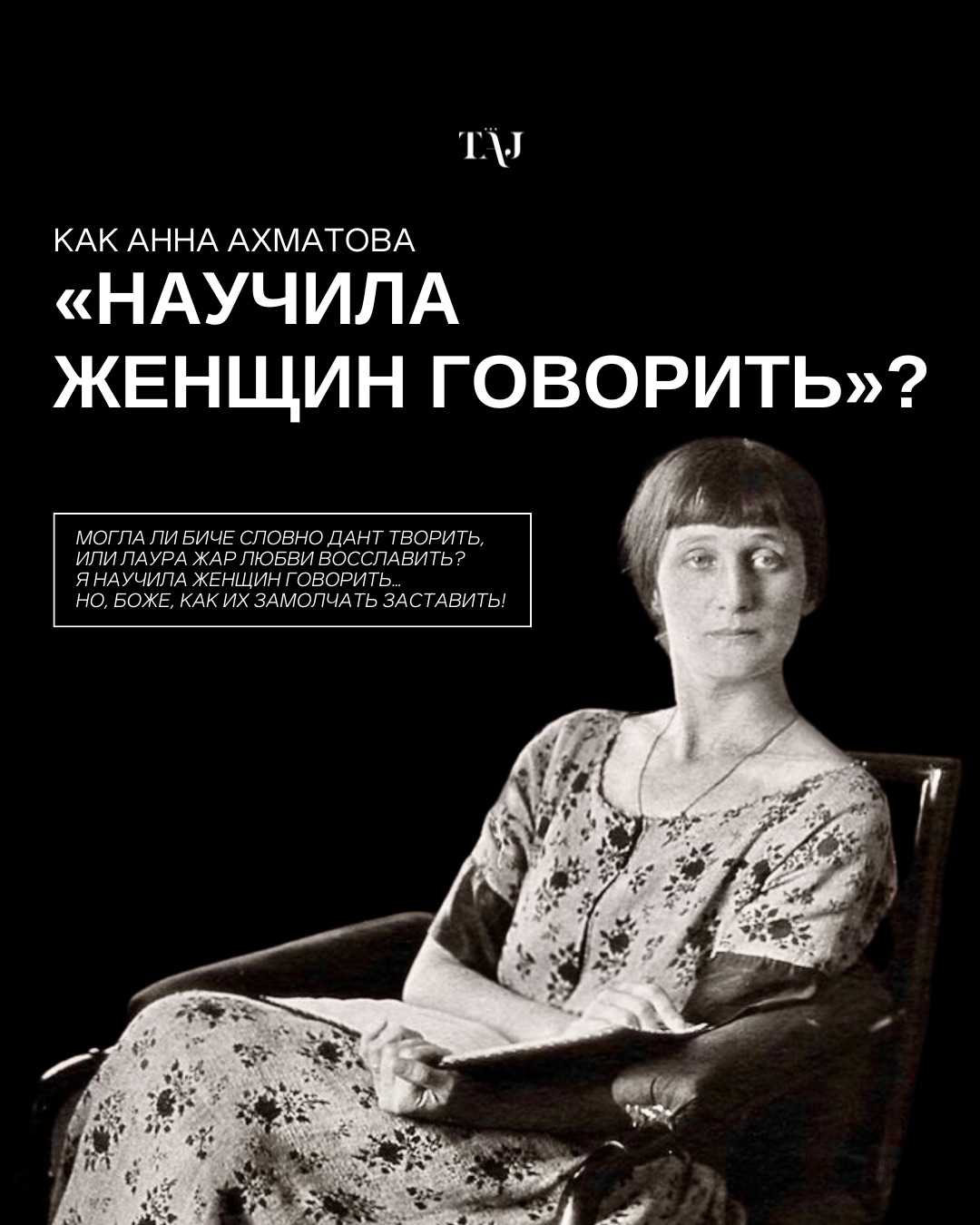

Как Анна Ахматова «научила женщин говорить»?

Могла ли Биче словно Дант творить,

Или Лаура жар любви восславить?

Я научила женщин говорить…

Но, Боже, как их замолчать заставить!

Эти шутливые, но меткие строки поэтесса Анна Андреевна Ахматова написала в районе 1957-1959 годов. Позади было множество личных и исторических потрясений, но было и ещё кое-что. Она стала женским голосом в русской поэзии, наиболее окрепшим и резонирующим с читательницами. Но как так вышло?

Прожив 76 лет, Ахматова стала не только выдающимся художником слова, но и символом женской силы в самых тяжёлых исторических и личных условиях. Через свои слова и поступки поэтесса разорвала молчание, заставив женщин говорить: о своих переживаниях, о том, что ранее было скрыто от общественного взгляда.

«Вечер» и «Чётки»: первые сборники

Анна Горенко родилась в Одессе, но важные подростковые годы проводила в Царском селе. Обладая необычной внешностью, которую позже разглядит и восславит множество художников, она привлекала внимание молодых людей больше своей статностью и прямотой. Одним из её ранних поклонников стал Николай Гумилёв. Она дважды отказывала ему в предложении, но на третий раз всё же согласилась выйти за него замуж. И этот союз их обоих сделал большими поэтами.

Свои ранние стихи она показывала своему мужу, которого не столько любила страстной любовью, сколько уважала и ценила как брата. Он без сомнения заявил: «Ты — поэт», и началась подготовка к публикации первого поэтического сборника. Как подписать стихи? Девичью фамилию запретил брать отец — не хотел опозорить семью поэтессой. Взять фамилию, полученную при замужестве — оказаться в тени мужа-поэта. Перебирая семейное древо, она обратила внимание на девичью фамилию своей прабабушки — Ахматова. И эти множественные «а», как иронично подмечают филологи, поместили её в начало списка русских поэтов и литераторов.

Сжала руки под темной вуалью…

«Отчего ты сегодня бледна?»

– Оттого что я терпкой печалью

Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,

Искривился мучительно рот…

Я сбежала, перил не касаясь,

Я сбежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка

Все, что было. Уйдешь, я умру».

Улыбнулся спокойно и жутко

И сказал мне: «Не стой на ветру».

8 января 1911

Сборник «Вечер» вышел в 1912 году. Да, был уже сборник Марины Цветаевой «Вечерний альбом» 1910 года, однако именно с «Вечера» началась популяризация женской лирики и активное внимание к ней. В этом отношении даже Марина Ивановна без ревности осознавала авторитет Анны Андреевны.

Прежде женские переживания и желания не считались значимыми в контексте публичной речи. Женщины в русской поэзии часто изображались как объекты мужской любви, а не как субъекты, активно взаимодействующие с миром. Женские слова были вытеснены, а их голос не имел общественного признания. Им позволяли быть «гением чистой красоты», но не той, кто по своей твёрдой воле любит или отвергает. Ахматова стала тем, кто нарушил покой: мужской — сделав женщину субъектом, женский — заговорив о чувствах с их стороны. Она представила женщину как личность, которая имеет право говорить, высказывать свое мнение и иметь свою правду.

Она научила женщин не только слушать, но и говорить, выражать свои чувства и переживания, независимо от того, насколько эти чувства противоречат общественным нормам. Ее стихи были полны уважения к внутреннему миру женщины: страстному и многообразному.

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,

Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..

За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел

И на работу ночную ушёл.

Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля…»

11 декабря 1910

Второй сборник «Чётки», вышел в 1914 году. Он продолжал прежний этический и эстетический путь автора. Преподаватели поэтических курсов и лидеры литературных сообществ стали замечать, что им приходится меть дело с «ахматовками» — с девушками, подращающими новому модному стилю. Он легко узнавался: чувственность, внимание к деталям, иногда неожиданные концовки.

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенье, белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики.

…А я была его женой.

9 ноября 1910

Поэма «Реквием»

Победа Ахматовой заключалась и в том, что её голос и её личность оказались сильнее тяжелейших исторических испытаний. Девические переживания переходили в истинно женские.

Революция становится стартовой точкой этих потрясений. В 1918 году, сохранив признание и уважение к Николаю Гумилёву, она всё же приняла решение развестись с ним. Бывшим дворянам-интеллектуалам было непросто жить с достоинством и сохранять любовь к людям, но у Ахматовой это получалось. Например, художник Юрий Анненков вспоминал, как уютно они позавтракали втроём, после того, как ему пришлось заночевать у подруг в дождливую погоду. В августе 1921 года случается сразу две смерти: Александра Блока — иконы Серебряного века, и её бывшего мужа. Она болезненно переживает эти две потери, и пишет стихи: о природе, но не о природе.

Заплаканная осень, как вдова

В одеждах черных, все сердца туманит…

Перебирая мужнины слова,

Она рыдать не перестанет.

И будет так, пока тишайший снег

Не сжалится над скорбной и усталой…

Забвенье боли и забвенье нег –

За это жизнь отдать не мало.

15 сентября 1921

В тридцатые годы продолжается череда арестов и смертей. Неоднократно арестовывают её сына — Льва Гумилёва. В изгнании погибает поэт Осип Мандельштам — большой друг Ахматовой. Тридцатые сменяются сороковыми: война, блокада, эвакуация. Ахматову то пытаются превознести, то отменить. В 1946 году начинается публичная травля поэтессы: якобы, за превознесение дворянской жизни и излишний эротизм. Сама поэтесса почти не находит пространства для разговора с читателями и на время уходит в тень: на самом деле, начав работу над главным произведением в её жизни, которое подарило ей 2 номинации на Нобелевскую премию.

Ее жизнь, полная утрат, изгнания, страха и одиночества, не останавливала её стремление выразить боль: человеческую, женскую, и в конце концов — материнскую. В её произведениях отразилась сила того, что теперь можно назвать «женской солидарностью» — не через поддержку, а через способность быть честной с самой собой, даже в условиях абсолютной отчуждённости. Она открыто писала о том, что мучает женщину в такие моменты — чувства вины, страха, стыда.

Тихо льётся тихий Дон,

Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень,

Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,

Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,

Помолитесь обо мне.

1938

Ахматова не просто говорила от своего имени — она говорила от лица тысяч женщин, которые ещё не могли выразить себя словами. Она была голосом для молчаливых и угнетенных, тем, кто был затоптан в потоке истории, но тем не менее оставался живым, нуждающимся в словах. Предисловие к поэме «Реквием»:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

1 апреля 1957, Ленинград

Говоря о чувствах жены и матери, она также тревожилась об исторической памяти. Она писала поэму, состоящую из эмоций, сюжетов, обрывков истории. Она читала «Реквием» друзьям, но не хранила текст поэмы, боясь за себя и за своего сына. И только в 1963 году текст поэмы просочился за рубеж. Так и не стало известно, произошло это случайно или с согласия поэтессы, но текст произвёл огромное впечатление на европейского читателя и на эмигрантов.

Ахматова вдохновляла своим примером и уехавших авторов, и тех, кто только начинал свой творческий путь в оттепельные годы Советского союза. Евгений Рейн вспоминал, что для них с Бродским она была не столько примером поэта, сколько примером личности. Что уж говорить о Бэлле Ахмадулиной или, например, о Елене Шварц, которые смогли продвинуть женское творчество далеко вперёд только благодаря непокорной Цветаевой и благодаря Ахматовой — вечно униженной, но духовно свободной.

Ахматова и сила женской самобытности

В 20 веке очень много ответственности легко именно на женщин: ожидающих, поддерживающих, трудящихся, совпадающих с эпохой и противоречащих ей. Ахматова научила женщин ценить свою самобытность, свою индивидуальность и главное — способность передавать свои переживания. В её стихах и судьбе нашли отклик миллионы женщин, которые почувствовали, что имеют право быть услышанными.

С помощью поэзии Ахматова научила женщин быть не только смелыми, но и в какой-то степени гордыми своей слабостью, способностью к уязвимости. В этом заключался основной урок — сила женщины не в том, чтобы избегать боли, а в том, чтобы признать её и продолжать жить с ней.

Ахматова научила женщин быть честными перед собой и миром. Её поэзия, начавшаяся в глазах общества как девичье баловство и даже позор семьи, стала голосом для тех, кто не мог или не знал, как выразить свою истину. И через этот голос Ахматова навсегда останется символом силы и женской независимости. Ее голос, голос женщины, был полным, сильным, честным и, прежде всего, личным. Это был голос, который остался спокойным, но не стал тихим. Он без стыда прорывался даже спустя десятилетнее молчание и не боялся быть услышанным.

Мне ни к чему одические рати

И прелесть элегических затей.

По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

1940

Авторка: Екатерина Овчинникова